大学卒業後、教育系の出版社、そして島根県海士町の公営塾で働いていた的場陽子さん。29才で憧れていた海外留学!留学先はデンマークです。海外での暮らしや学びをデンマークからお届けします!学生時代に留学するかどうか迷っているというみなさん、社会人になってからの留学を選択肢に入れてみては?(過去の記事はこちら→『立ちどまれるって素晴らしい!私が日本から離れてデンマークに行った理由』)

ただ直感で進む日々

デンマークに行く、フォルケホイスコーレに通う。ただそれだけを決めた私は、急いで学校を決め、デンマーク大使館に行き、ワーキングホリデービザ取得の手続きを進めました。

学校選びも吟味したようでほとんどが直感。その時、私がお世話になったのは、「デンマーク 留学 情報」のキーワードでGoogleトップに出てきた、東京神楽坂にある北欧留学情報センターでした。

代表の山中さんに、留学相談をする時に私が伝えたのは「今まで離島に住んでいて、地域☓教育という軸で仕事をやってきました。いち生徒として大いに学ぶことが一番なので、英語での授業やサポートがあれば、そこまで教科にこだわりはないのですが・・・あっ、芸術系には興味あります」というなんともアバウトな内容のみ。

ただその時に隠岐諸島の話に花が咲き、島での生活や最近自分が考えていることをポツポツと話したのでした。

やりとりの中で山中さんがふと、「すごく田舎だけど・・・」と話し始めたのです。

「3年前ぐらいに、Kくんっていう男の子が行った学校があってね。彼は本当にその学校を楽しんで気に入って、終わったあとも遊びにいったらしいよ。学校に滞在中も日本のワークショップやったって聞いたなぁ。おじいちゃんの先生がいて、すごく仲良くなったとか。その学校はサステナビリティやエコロジーに力入れているから合うかもね。」

会ったこともないKさん、見たこともない学校の話。

けれども、その話をする山中さんの声がすごく楽しそうで、Kさんがどれだけホイスコーレでの生活を楽しんだのか、その温度が伝わってきたのでした。

そんな素敵なおじいちゃん先生がいるのなら、私もやっていけるかもしれない。その直感を信じて(というより、ビザ申請がギリギリだったので、もう迷う時間もなかった)、私はその学校、西ユランホイスコーレ-VestjyllandshøjskoleのHPをササっと確認しただけで、申込みをしたのでした。

ひたすら西へ

海士町での仕事の引継ぎにビザの取得手続きに渡航準備、そして身近な人への今の状況の説明・・・と目まぐるしく日々が過ぎていく中、私は時々途方もなく足元がぐらぐらする感覚にも襲われていました。

今までの自分の人生の文脈から急に外れてしまったような、そんな不安。周りの人や友人からは「海外、すごく合ってると思うよ」とか、「私らしい決断だね」と言われながら、自分自身が一番、「私らしそうで、私らしくない決断」だと感じていました。

母とは渡航前に何度も大喧嘩をし、最寄り駅の見送りでも流石に少し感傷的になる自分を素直に出せず、「じゃあね」とただ一言、改札を通ったあと振り向くこともしませんでした。

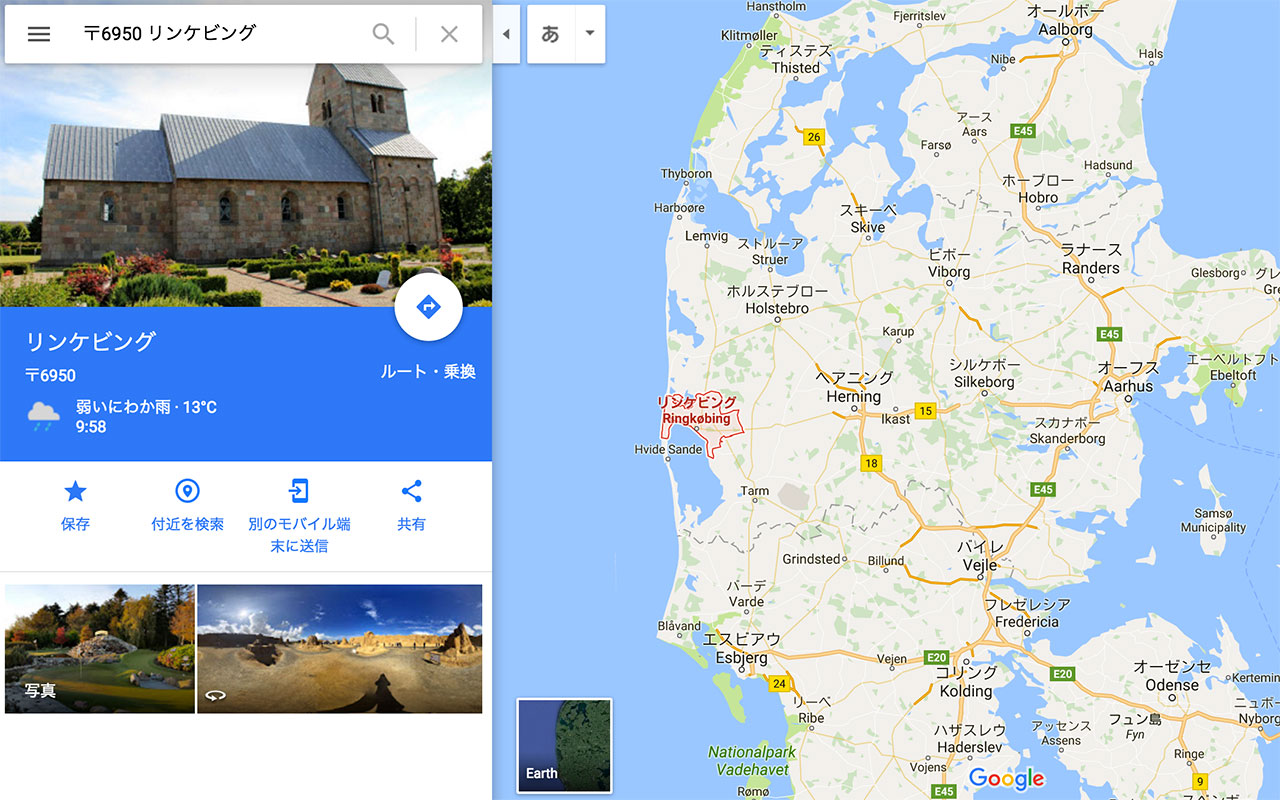

コペンハーゲンに数日滞在して向かった先は、デンマークの西端、湾のすぐそばに位置するRingkøbing(リンケビング)という町。

デンマークの中では東端にある首都コペンハーゲンから、特急電車とバスを乗り継ぎ約5時間。更に学校までは最寄り駅からタクシーで移動しなければいけないという、なんとものどかな場所でした。

Hotels.comで調べると街に1件しかなかったホテルに着いた時、私はこの先の5ヶ月間がどうなるのか、想像つかないというより想像する気力も残っていませんでした。

小麦畑を超えた先に

学校の初日、呼んだタクシーに乗り込んでドキドキしながら学校に向かいました。

大通りから一本小道に入ると、そこはもう牛や馬がいる牧場や収穫後の小麦畑、そして森が広がる世界。札幌にしか行ったことない私は、北海道の田舎の風景ってこんなかんじなのかな、と妄想しつつ、本当にこんなところに学校があるのか、も不安に。

私の「ヴェストユランホイスコーレ」の発音が変だったらどうしよう、とかホイスコーレがいくつもあったらどうしよう、とか思っていると、タクシーが停まりました。赤い屋根の平べったい建物に、こじんまりとした正面ドア。

学校というと2・3階建てで、正面玄関というと靴箱とかは並ばないにせよ、大きいイメージがあった私は少し拍子抜け。お金を払い、「ここ?」と思っているうちにタクシーは行ってしまい、私は玄関を入ったところで座っていた女性に話しかけられました。

ようこそ、ホイスコーレへ

私が学校に来て初めて話した女性、Hanne Mette(ハンナメッテ)は料理の先生でした。

背が高く、とてもカラフルで華やかな服装の彼女は私を抱きしめ、「ようこそ」と迎え入れてくれました。私の名前と部屋番号を確認するやいなや、とてつもない早口でそして大股で次々と学校の案内を開始。

まだ英語に耳が慣れていない私は、足も耳もついていくのに精一杯。部屋に辿り着くまでの間も次々と既に到着している生徒の名前と簡単な自己紹介を交わしながら、これから始まる学校生活のイメージがようやくついてきたのでした。

部屋に到着しようやく荷物を下ろすと、向かいの部屋から出てきたアジア系の女の子が声をかけてくれました。

「陽子さんですか?」日本人がいるかどうか、全く当日まで分からない状態だったので、私は「こんな田舎の学校に日本人がいた!」と驚きと嬉しさがこみ上げました。

この時出逢った沙織ちゃん、そしてそのあと顔を合わせるあすかちゃん、そして私がこのセメスターでの日本人3名。デンマーク語専攻の大学生でホイスコーレに留学しにきた2人がいてくれたからこそ、私は自分がなぜこのタイミングでホイスコーレに来たのか、のちに紐解くことができたと思っています。

みんな違ってどうなるの?

全生徒がほぼほぼ集まったところで、これから毎朝朝礼を行う場所に集まりました。

この時の新入生約60名と主要な先生たち約10名が入ったらもう窮屈な、ホールというには手狭で、部屋というには広い、このAssembly Roomはこの様々な思い出が詰まった場所になっていきます。

ホイスコーレの新年度は毎秋から。私の学校は、秋(9月末-12月)、冬(1,2月)、春(3-5月)の3セメスターに分かれており、組み合わせで期間が変わっていきます。

秋冬を選択した私は、2015年9月末から翌年2月末までの5ヶ月、沙織ちゃんとあすかちゃんは秋のみこの学校で、そのあと別の学校に移る予定。ノルウェーからの留学生は8ヶ月コース、メキシコからの留学生は学校の隣にある庭でのインターンも含めて1年、とみんな様々。

加えて、年齢も大半は10代~20代前半ながら、私のような20代後半、20代後半~30代がちらほら、私の親ぐらいの年齢の人もいれば、3歳ぐらいの男の子を連れた夫婦も・・・とこんな、期間もバラバラ、年齢も様々、国籍もあちらこちら、そんな生徒たちに合わせて一体どんな授業をしていくのか、予め1年間のカリキュラムが決められた日本の学校のシステムに慣れていた私の頭の中は最初から疑問ばかりでした。

自由に選べる授業やアクティビティ

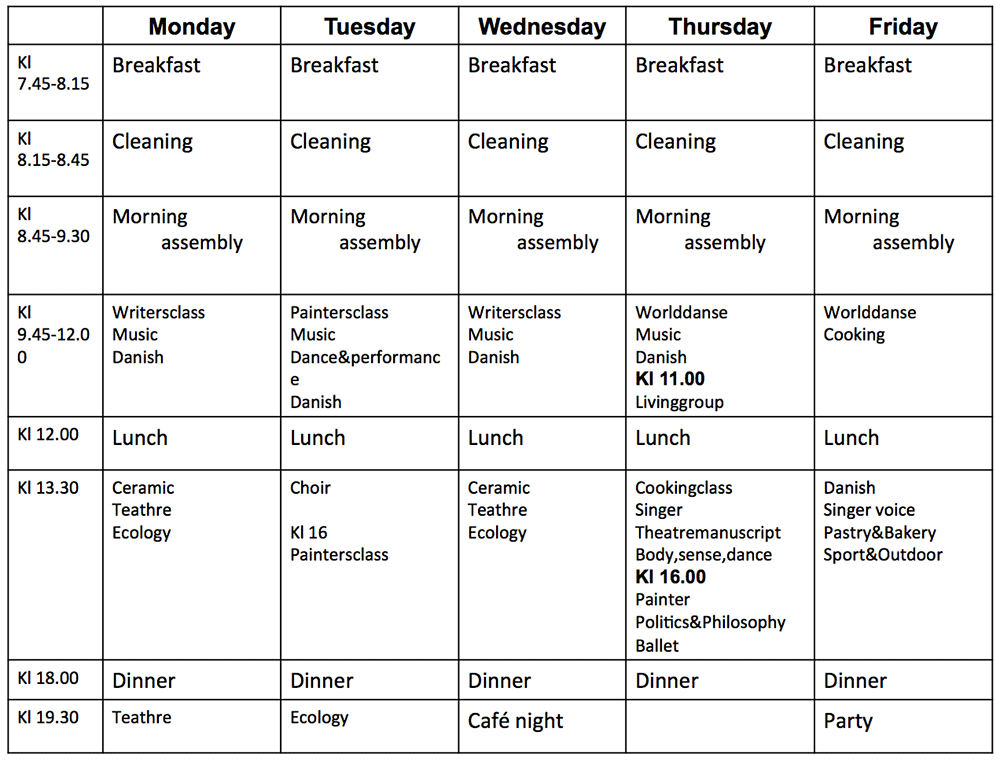

最初の1週間は主に授業のデモンストレーションと、生徒同士がお互いを知るための時間が多く設けられていました。

夜も週末もイベントがたくさんあり、事前に山中さんやホイスコーレに通った人のブログで得ていた、自由な時間がたくさんあってどう過ごすかは自分次第、という情報とは少し違うな~、と感じるぐらい。時間割に関しても、興味ある教科がある程度既に決まっていた私はほとんど迷うことなく選びました。

私が主要教科として選んだのは、料理、陶芸、デンマーク語。副教科として、絵画、コーラス。それで最低週22時間以上という規定をあっという間に超えました。

そして2週目から授業がようやくスタート。そこから私は少しずつデンマークの「自由」を感じ始めました。

放任にも見える「自由」な授業

学校に到着したばかりの私を出迎えてくれたHanne Metteの料理の授業は、週2回あり、そのうちの1回は学校の庭から採ったハーブやベリーを下ごしらえし、もう1回は午後を丸々使って全校生徒の料理をつくるスタイルでした。

特に教材やプリントが渡されることもなく、庭に出てハーブや果実を手に取り、その場でかじりながら、Hanne Metteがこれまでに組み合わせてきた食材やレシピの話などに耳を傾けます。

その話の中に料理学の理論はもちろんあるのですが、彼女が何度も使った言葉は「Feel the indigents」「Use all your sense」でした。

そして実際の料理をする授業の時、最初に渡されるのは簡単なレシピのみ。ビュッフェ形式の夕食の品数は毎回4品目、8種類以上の料理をつくります。

大まかに肉料理担当、サラダ担当というように全生徒をグループに振り分けたあとは、そのメンバー内でまた更に役割を決めていきます。

もちろんそこにHanne Metteは一切関与しません。その時夕飯を食べる生徒やゲストの人数に合わせて、まちまちなレシピを元に、まず自分たちで必要な量を計算するところから作業が始まります。そしてタイムキープもすべて自分たち。決して広くはないキッチンを譲り合いながら、時間との戦いの中、料理を進めていきます。

何より驚いたのが、最初にキッチンの使い方のレクチャーがなかったことでした。

道具も材料の場所も自分で探し当てるか、誰かに聞かないとわかりません。Hanne Metteに聞くのが一番早いけれども、彼女はあちらこちらのグループをまわっているので、中々捕まりません。なので、必然的に生徒同士協力して探したり、聞きまわったりする必要が生じます。

無意識にしていた意識的なこと

この料理の授業には日本人3人全員が受講していたのですが、誰かにすぐ聞くことに対して3人とも遠慮がありました。

それは言語の壁という以上に、まず自分でやってから最善を尽くしてから聞かないと、という刷り込みがどこかにあったような気がします。加えて、誰かが今まで管理してきてルールがあるであろうキッチンをみだりに触ってもいいのだろうか。

そういった言語化されていない、いわゆる暗黙知を破るかもしれないことへの不安が私にはありました。そんな私たちをよそに、他の生徒たちはどんどん自分たちがやるべきことを遂行していきます。

彼らにとって重要なのは、今日その日、自分に割り当てられた料理を時間までに完成させること。その場の暗黙知を気にしたり、ましてや自分の振る舞いが他人にどう映るか、なんてまったく気にしていません。

レシピに載っている材料が、時期の関係で手元にないこともザラにありました。

私が最初にその事態に直面した時は困り果てて、Hanne Metteに相談をしました。そうすると彼女は、その場で冷蔵庫の中の野菜を少しずつかじっていって、「これで代用すれば?」と返してきたのです。

日本の調理実習では中々遭遇しないシチュエーションですが、実際の料理はそういうことだらけだとその時はっと気づきました。

そしてそのあと周りを見渡せば、みんなレシピを参考にしつつも、自分の判断で材料や調味料を足したり引いたり。その度に自分で味見をし、隣にいる誰かに意見を聞いていました。

美味しいという感覚に関して自信のなかった私は、ついついHanne Metteや他の人に意見を尋ねがちでした。そんな時、彼らはまず決まって「陽子はどう思うの?」と聞き返してきました。もちろん私も自分の意見を持ってから、味見をお願いし尋ねていました。けれども、自分の意見をまず伝えることを無意識のうちに避けていたのです。

本当の「自分」の意見とは

その無意識には、料理以外の場面でも何度も直面しました。考えていること、思ったことを場の空気や相手の出方関係なく、そのまま伝える。ただそれだけのことが、私はできなかったのです。

日本での私は、確固たる自分の意見を持っていると思っていたし、実際「的場さんははっきり自分の意見を言うね」と度々言われたこともあるぐらい、それを出すようにしていました。

けれども、私はまずその場のもつ流れを把握しようとしたり、相手の意見を確かめてから自分の意見を出したりするようにしていたのです。

それは結果として、場の流れや相手の意見を踏まえて取捨選択した「自分の意見」。

その時自分が感じた「味覚」、その時自分が考えた「思考」、その時自分が抱いた「感情」を、他者の言葉を借りることなく発言することがこんなにも難しいことだとは。

これは「日本の文化」なのか「自分の性質」なのか、思わぬところで私は大いに悩むことになったのです。

It’s my life…

私のルームメイトは、Nanna(ナンナ)という名前の赤髪の巻き毛が可愛らしい、服装や小物のセンスが素敵で、実年齢の21歳より大人びた女の子でした。

彼女と何気なくガールズトークに花を咲かせていた中で、私はデンマークに来る以前の話、主に彼となぜ別れたのか、について話していました。

私はNannaにその当時の話をする時、無意識に「My mother」を口にすることが多かったようです。Nannaがふと「It’s your life, Yoko. Not your mom’s」と言ったのでした。

その時一瞬目の前から景色が消え去り、日本でのやりとりがフラッシュバックしました。私はどこかで別れることになったのは、母のせいだと思っていたのです。だからどうしても母に対して怒りをぶつけることしかできなかったし、見送りの時も振り向けなかったのでした。

話はいつしかNannaと彼氏の話になりました、Nannaの彼のNickは、ベルギー人の28歳。

Nannaとは旅先で知り合い、その後はデンマークとベルギーでの遠距離恋愛が続いていました。「あなたの家族は恋愛のことどう思っているの?」と私が何気なく尋ねると、「お母さんとニックは何度も会ってるし、もう大人だから任されているよ」との答えでした。

「自由」のもつ二つの意味

デンマーク人の友達と話し、共に過ごしていて徐々に見えてきたのは、自由には二つの側面があるということでした。

私が今まで追い求めて経験してきた自由は、「縛られるものがない状態」。

そして彼女たちから学んだのは、縛られるものがない上で、「自分の感覚に基づいて選んでいく力を持った状態」でした。

そして、それぞれの人たちが自分の感覚に基づいたて行った選択を、周囲は尊重するのです。それが、私が感じたデンマークの文化でした。

次回は、徐々に慣れていった学校生活の中で見えた、自分の中に存在した壁について書きます。